むし歯の原因

口の中にはたくさんの細菌が常に住んでいます。

これらを口腔常在菌といいます。

口腔常在菌には多くの種類が知られていますが、

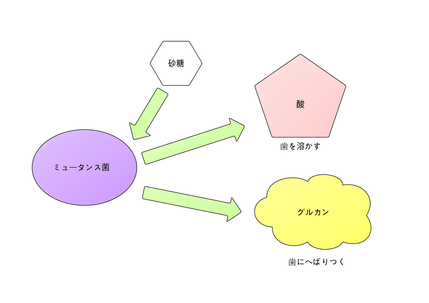

そのなかでストレプトコッカス・ミュータンスという種類の菌(ミュータンス菌)

に代表されるう蝕原性菌が虫歯に関係しています。

ミュータンス菌は糖類を分解して

「酸」と「不溶性グルカン」という2種類の物質を産生します。

「酸」は、歯の中のカルシウムを溶かしだします。

これを脱灰(だっかい)といい、歯は軟らかくなってしまいます。

「不溶性グルカン」はとてもネバネバした物質で、

これによりミュータンス菌は歯にへばりついて、なかなか剥がれなくなります。

不溶性グルカンなどを介してミュータンス菌などの様々な菌が塊になっている状態を

「プラーク」 といいます。

糖類のなかでもショ糖(砂糖の主成分)を分解するときに

最も酸がたくさん作られるので、

特に砂糖が虫歯には良くないと言われています。

ミュータンス菌が酸を作り出すと、口の中は酸性になります。

酸性のときに脱灰が起こりますが、数十分で唾液で中和されるので、

砂糖を口の中に入れてもそれですぐさま虫歯になるわけではありません。

中和されてアルカリ性になると、

カルシウムが溶けたところに再びカルシウムが取り込まれて元に戻ります。

これを「再石灰化」といいます。

脱灰してもすぐに再石灰化したら虫歯にはなりません。

しかし、脱灰したあと再石灰化が起こらなかったらどうでしょう?

脱灰は表面だけではなく深部にまで進み、歯の構造が保てなくなり、

虫歯になってしまいます。

再石灰化が起こらないときとは、

絶えず口の中に砂糖が入ってきて、酸が作られ続ける場合や、

プラークが分厚くて、歯の表面まで唾液の中和作用が及びにくい場合です。

ですから、だらだらおやつを食べ続けたり、歯磨きができてないままにしていると、

虫歯になってしまうのです。